La drammaturgia musicale a Venezia (1678-1792)

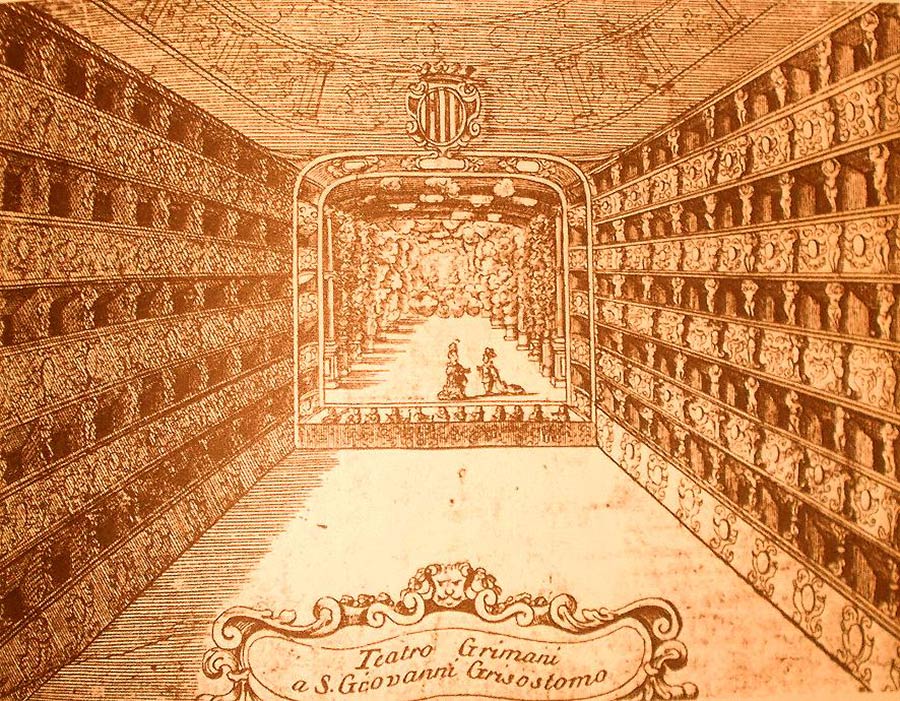

Il gruppo di ricerca indaga le diverse declinazioni della drammaturgia musicale a Venezia nell’ultimo secolo di vita della Repubblica. Gli estremi cronologici si basano, simbolicamente, sulle date di inaugurazione del teatro S. Giovanni Grisostomo (1678) e della Fenice (1792), due istituzioni che rivestirono un ruolo primario nell’introduzione e promozione di nuove tendenze drammaturgiche e musicali. Tale cornice cronologica trova corrispondenza in momenti chiave della fase conclusiva della Serenissima: da un lato, la guerra di Morea (1684-99) fu l’ultima campagna vittoriosa della Repubblica, ma ebbe paradossalmente l’effetto di indebolirne il tessuto socio-economico, dall’altro il trattato di Campoformio (1797) segnò il tramonto definitivo dello stato veneto.

Nel periodo considerato, il teatro musicale a Venezia fu contraddistinto da tendenze ondivaghe e pluralistiche, dove modelli seicenteschi convissero a lungo con filoni innovativi. La ricerca vuole esplorare, sul piano diacronico, il mutare dei paradigmi drammaturgico-musicali in rapporto alle coeve esperienze italiane ed europee, sul piano sincronico la peculiare coesistenza sulla scena musicale cittadina di tradizioni locali e di influssi esterni. Oltre al dramma per musica, l’attenzione è rivolta anche alle ulteriori forme di drammaturgia musicale praticate a Venezia (dramma giocoso, intermezzi, ballo pantomimico, commedia con inserti musicali, serenata, oratorio…), con le quali il dramma per musica interagiva o con cui condivideva il pubblico.

Il gruppo di ricerca promuove l’interdisciplinarietà e la pluralità degli approcci metodologici. La finalità è indagare il teatro musicale come sistema complesso, caratterizzato al suo interno dall’interazione di componenti eterogenee, all’esterno dall’interdipendenza rispetto al contesto artistico, culturale, sociale, produttivo.

Giada Viviani, Università di Genova

Valentina Anzani, Instituto Complutense de Ciencias Musicales, Madrid

Nicola Badolato, Università di Bologna

Diana Blichmann, Indipendent Scholar, Roma

Melania Bucciarelli, Norwegian University of Science and Technology Trondheim

Andrea Chegai, Università La Sapienza, Roma

Valeria Conti, Université de Fribourg, Svizzera

Paolo De Matteis, Conservatorio “F. Morlacchi”, Perugia

Andrea Fabiano, Sorbonne Université, Parigi

Raffaele Mellace, Università di Genova

Giovanni Polin, Conservatorio “A. Vivaldi”, Alessandria

Lucio Tufano, Università di Palermo

Nicola Usula, Université de Fribourg, Svizzera

Piermario Vescovo, Università Ca’ Foscari, Venezia

Fondazione Ugo e Olga Levi

Istituto Italiano Antonio Vivaldi, Fondazione Cini, Venezia

WoVen (Women, Opera and the Public Stage in Eighteenth-Century Venice), Norwegian University of Science and Technology Trondheim